今回は米国の代表的な債券ETFである「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF)」と「BND(バンガード・トータル債券市場ETF)」を徹底比較し、どちらが投資対象として魅力的かを分析します。価格推移や配当利回り、信託報酬といった観点から最新のデータを整理しました。

AGGとBNDの基本情報

| 項目 | AGG | BND |

|---|---|---|

| 正式名称 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF | バンガード・トータル債券市場ETF |

| 運営会社 | ブラックロック社 | バンガード社 |

| 指数 | ブルームバーグ 米国総合債券インデックス | ブルームバーグ米国総合浮動調整インデックス |

| 設立 | 2003年9月 | 2007年4月 |

| 債券の償還期間 | 0年~20年以上 | 0年~25年以上 |

| 経費率 | 0.03% | 0.03% |

| 配当利回り(最新) | 約3.92% | 約3.11% |

| 分配金の支払い | 毎月 | 毎月 |

| NISA対応状況 | 対応していない | 対応していない |

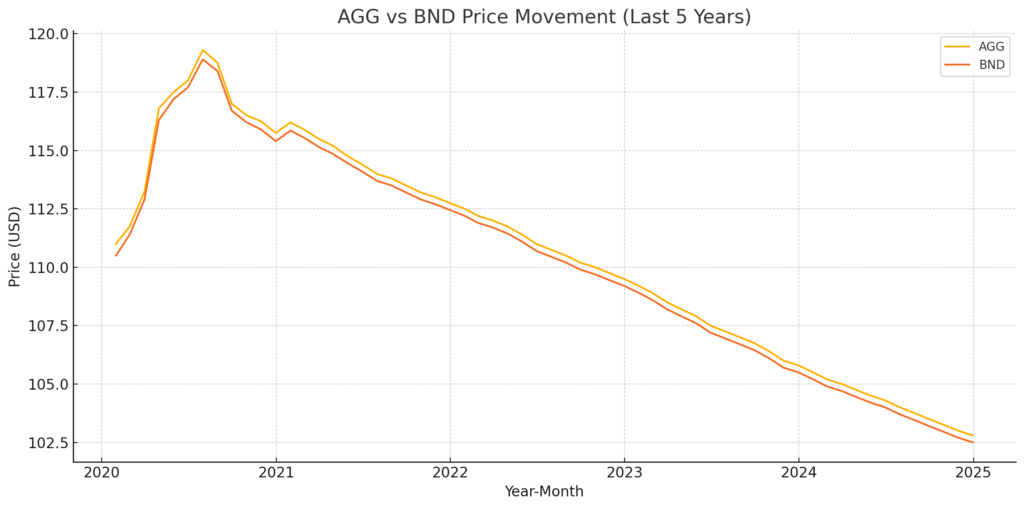

直近5年の価格推移比較

直近5年の価格推移を見ると、AGGとBNDはほぼ同じ動きをしています。2020年から2021年にかけて価格はピークを迎え、その後は徐々に下落傾向にあります。

特に2022年以降は米国の金利上昇が続いた影響で債券価格は低下傾向にありますが、AGGとBNDの価格差はほぼありません。以下に示したグラフからも分かるように、両ETFの価格推移は極めて類似しています。

平均配当金と信託報酬

両ETFとも毎月分配金を支払う債券ETFですが、AGGは最新配当利回りが約3.92%、BNDは約3.11%と、AGGの方がやや高い配当利回りを提供しています。

信託報酬はどちらも0.03%と非常に低コストで運営されています。この点では両ETFとも投資家にとって非常に魅力的な選択肢です。

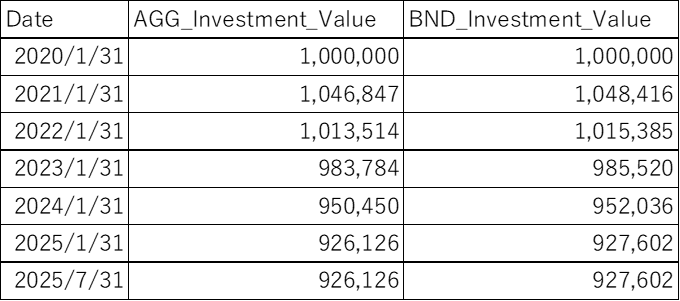

投資シミュレーション結果

2020年1月1日に100万円でAGGとBNDに投資した場合、2025年7月31日までの各年ごとの投資評価額を示しています。

対象としてどちらを選ぶべきか?

両ETFの経費率や価格推移に大きな差はありませんが、直近の配当利回りで比較するとAGGが優位です。また、楽天証券やSBI証券、マネックス証券などの主要ネット証券ではAGGの買付手数料が無料であり、投資家にとっての取引コストを抑えることができます。

価格推移やリターンにほとんど差がない場合、配当利回りが高く取引コストが低いAGGの方が合理的な選択となります。

まとめ

- AGGとBNDの価格推移や経費率はほぼ同じで大差なし。

- 配当利回りはAGGが約3.92%とBNDの約3.11%を上回る。

- 主要ネット証券でAGGは買付手数料無料であるため取引コストが有利。

投資シミュレーションから投資判断

投資プロの視点からAGGとBNDへの投資を判断すると、現時点ではあまり魅力的とは言えません。その理由を詳しく解説します。

1. 債券価格の長期的な下落トレンド

直近5年間の価格推移を見ると、AGG・BNDともに一貫して右肩下がりの傾向が明確です。この背景には、米国の継続的な金利上昇とインフレ環境があります。

今後も米国の利上げが継続すると予想される場合、債券価格がさらに下落する可能性があります。したがって、短期〜中期で価格上昇を見込むのは難しい状況です。

2. シミュレーション結果の示す実際のリターン

2020年1月に100万円投資した場合、2025年時点で約95万円まで目減りしています。分配金が毎月出るとはいえ、元本自体が継続的に減少する状況は望ましくありません。

このような状況は、投資家の資産形成や資産保全という目的から外れてしまいます。

3. 債券ETFを持つ意味の再評価

債券ETFをポートフォリオに組み入れる最大の目的は「リスク分散」と「資産の安定性」です。しかし、現在の金利上昇局面では逆に債券価格が安定せず、むしろ投資リスクを高める可能性があります。

リスクヘッジとしての役割を十分果たせないのであれば、債券ETFの投資意義は薄れることになります。

4. より良い選択肢の存在

同じリスクヘッジでも、米国短期債券ETF(例:SHV、BIL)など、デュレーションが短く金利変動の影響が少ないETFや、高利回り預金・定期預金への分散など、より安定性の高い選択肢も存在します。

特に現在のような環境では、そちらの方が資産を保全しつつ一定の利回りを確保できる可能性があります。

投資プロとしての総合的な意見と結論

AGGおよびBNDは現状、投資対象としては適していないと判断します。

価格下落リスクが継続的であること、分配金を考慮してもリターンがプラスにならないこと、他に安定的で効率的な選択肢が存在することから、投資を見送り、状況が好転するまで待つか、別の投資対象を検討すべきです。

こうした状況を踏まえ、資産配分や投資戦略を再考するのが賢明でしょう。

下記は自分のネット環境や情報の参考にしているものです。ご参考までに。