最近の日本株市場は、米国の通商政策の影響や半導体需要のピークアウト観測などが重なり、日経平均が連日で大きく下値を探る状況が続いています。一方で、賃上げの継続により内需拡大の期待が高まるなど、ポジティブな材料も少なくありません。

そこで本記事では、現状の事実(市況やチャートの状況など)と、そこから導き出される取るべき行動を分けて整理します。

1. 現状の事実

(1) セリングクライマックスはまだ明確に観測されていない

- セリングクライマックス(投げ売りが集中して相場が底を打つ状況) は、信用取引で追い証が多発するなど、「投資家が総弱気になって一斉に売る」状態で生じやすい。

- しかし足元では、信用評価損益率がマイナス15%程度と、追い証が続出しやすいマイナス20%には至っていない。

- チャート上でも「逆パーフェクトオーダー」という下落局面特有の形が形成されており、投資家の慎重な見方が続いている。

(2) トランプ相互関税と半導体市況の懸念

- 米国が「相互関税政策」を打ち出し、日本への追加関税率(24%)が示唆されるなど、グローバル企業にとって業績不安要因が増大。

- 過度に盛り上がっていたAI関連の一服を受け、半導体需要がピークアウトしつつあるとの見方も広がる。

- 電子部品の出荷と在庫を示す指標でも、出荷の伸び悩みと在庫減速ペースの鈍化が同時進行し、市況の弱さを示唆。

(3) 内需拡大と賃上げが継続中

- 一方で、人手不足を背景とした3年連続の高い賃上げが見込まれ、基本給ベースの上昇率も過去数十年で類を見ない高水準。

- 消費者マインドは慎重で「貯蓄や投資に回す」動きも依然として強いが、今後賃金上昇がさらに定着すれば、消費を後押しする可能性が高まる。

- 小売・外食・サービスなどのセクターではEPS(1株当たり利益)の拡大が見込まれ、消去法的に内需株への注目が高まる。

(4) 大規模な自社株買いによる需給の引き締め

- 直近12カ月の自己株買い設定枠は約19兆円規模に達し、これは日銀のETF買い枠を大きく上回る。

- 「セリングクライマックス」がない代わりに、こうした企業の株主還元姿勢が日経平均の下値を支える要因になっている。

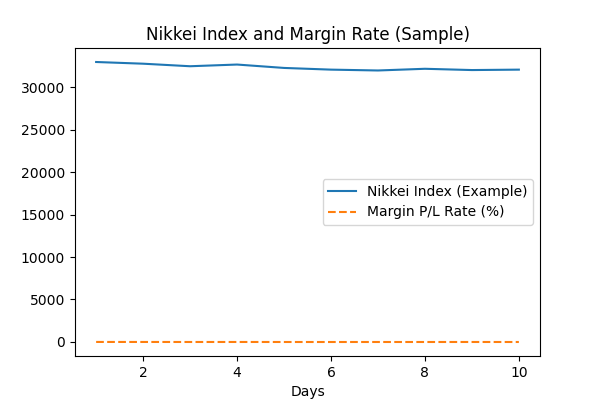

2. 図表:日経平均と信用評価損益率のイメージ

以下はあくまでイメージ図ですが、相場下落時には信用評価損益率(グラフの点線)が大きくマイナスへ向かうことが多いとされています。マイナス20%前後までいくと追い証が頻発し、セリングクライマックスが起きやすいと言われます。

実際の数値とは異なるサンプルデータですが、下落局面では一般的に「日経平均の値が下がる」「信用評価損益率が悪化する」ことが同時に起こりやすい、という点の参考にしてください。

3. 取るべき行動

ここからは、上記の事実を踏まえて「どう動くべきか」のヒントになります。

(1) 現金(流動性)を確保しておく

- 下落局面での無理なナンピン買い(買い増し)や、焦っての売却を避けるため、十分な生活防衛資金を手元に確保しておく。

- 株価がさらに下がった場合でも、「割安」になった銘柄を追加で買えるように、“投資余力”としての現金もある程度は保有。

(2) 長期目線の分散投資を継続する

- インデックス投資やドル・コスト平均法(DCA)でコツコツ積み立てを行っている場合、慌てて売らずに継続するのが基本方針。

- 相場下落時はむしろ「安く買えるチャンス」であるため、時間の分散をさらに強化していくのも有効。

(3) 内需関連の銘柄やセクターを再点検

- 海外依存度の高い輸出企業は通商政策や為替リスクに左右されやすい一方、小売・外食・サービスなどの内需セクターは賃上げや国内消費の拡大によって恩恵を受けやすい。

- 個別株を選ぶ際は、「業績の安定性」「EPS(1株当たり利益)の成長見通し」などを再点検し、下落局面での買い増し検討も選択肢に。

(4) 損切りルールや目標株価を明確化

- 「セリングクライマックスが来るかもしれない」といった不確定要素に備えるため、損切りルールを決めておくのは大切。

- 購入したい銘柄があれば、逆に「この水準まで下がれば買い増し」といった目標価格を事前設定し、突発的な下落にも冷静に対処できるようにする。

(5) 相場に翻弄されすぎない

- 大きなニュースや急落局面があると、つい感情的になりがち。

- しかし、投資は中長期目線が基本。短期の波を捉えようとしすぎると“往復ビンタ”を食らうリスクもあるため、冷静にポートフォリオを見直すことが重要。

まとめ

- 足元の相場: トランプ相互関税や半導体市況のピークアウト懸念などで日経平均は下値を探る動き。セリングクライマックスはまだ観測されず、急落リスクを完全には否定できない。

- 内需の明るい材料: 賃上げ継続による国内消費拡大が期待され、小売・外食・サービスなど内需株へ注目が集まる可能性がある。

- 株価を下支えする要因: 大型自社株買いが需給を引き締める。賃上げが持続すれば、消費者のマインドも変化し、株価上昇につながる展開も考えられる。

投資は自己責任であり、必ずしも「今が買い」「今が売り」といった絶対的な答えはありません。下落局面ほど慌てず、今後の内需拡大シナリオや自社株買い動向を睨みつつ、長期目線で資産配分を考えることが大切です。

※本記事はあくまで情報提供を目的としたものであり、特定の投資手法や銘柄を推奨するものではありません。投資にあたってはご自身のリスク許容度や資金計画を十分に考慮のうえ、最終的には自己責任で行ってください。

以上、株安局面と内需拡大期待、そして自社株買いという材料が入り混じる難しい局面ですが、焦らず事実をチェックしながら柔軟に投資スタンスを調整してみてください。皆さんの投資活動の一助になれば幸いです。

Visited 41 times, 1 visit(s) today